2019年2月に開催された自主制作漫画誌展示即売会「コミティア127」で編集者の目に留まり、8月には単行本『夢中さ、きみに。』が発売。以降、『カラオケ行こ!』『ファミレス行こ。』『女の園の星』とヒット作を次々と世に送り出している漫画家・和山やま。

『夢中さ、きみに。』では第23回文化庁メディア芸術祭マンガ部門新人賞と第24回手塚治虫文化賞短編賞に輝き(2020年)、2021年には同作が実写ドラマ化。そして『カラオケ行こ!』実写映画版が2024年に劇場公開と、この約4年間の躍進ぶりは目覚ましい。漫画界、いやエンタメ界に「和山やま」といういちジャンルを築いた感すらあるが――その面白さはどこにあるのだろう? 一人のファンとして、畏れ多くも分析してみたい。

和山ワールドの魅力を一言で表すなら、「安心感」といえるのではないか。ここからはその所以を幾つかのトピックに分けて説明していくが、まず各作品の共通項について。和山の作品の多くは学校をメインの舞台にしていたり、或いは学生がメインキャラクターとして登場したりする。そうした意味では、広義の「学園モノ」を得意とする書き手であろう。そして、ジャンルを大別するなら「コメディ」が当てはまるように感じる。学園/学生×コメディの領域で、どんな新風を吹かせたのか――というところを出発点に、「安心感」を紐解いていこう。

過去のインタビュー等を参照すると、和山が漫画に興味を抱いたきっかけは高校生のときに出合ったBL(ボーイズラブ)だという。のちに単行本『夢中さ、きみに。』に収録されることになる『うしろの二階堂』が2017年にpixivに投稿された際、【創作BL】とのタグが付けられていた。こちらは新学期の席替えで、学内で忌み嫌われている二階堂の前の席になってしまった目高の受難を描く作品だが、この初期作『うしろの二階堂』には先に述べた「学園/学生」「コメディ」ほか、その後和山の作家性として評されていく特長が凝縮されている。

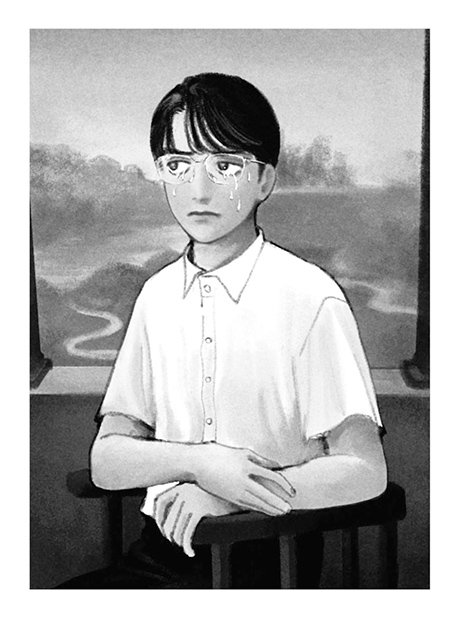

まずは、絵のタッチ。中学生/高校生男子を題材にし始めたのは『ライチ☆光クラブ』や『帝一の國』で知られる古屋兎丸の影響だそうで、他にも伊藤潤二、小林まこと、松本大洋といった名だたる漫画家たちの薫陶を受けてきたという(『うしろの二階堂』の劇中にも伊藤のネタが登場)。いま挙がった面々の作風に一つ共通しているのは、“懐かしさ”ではないか。ホラーや残酷物語、スポーツものに詩的なドラマとジャンルこそバラバラだが、各々の絵柄に漂うどこかレトロな雰囲気が、和山にも受け継がれているように見受けられる。懐かしさは安心感にも近しく、和山の画風は見やすいだけでなくどこかホッとする柔らかさと朗らかさ、微笑ましさを内包している。そうしたなじみ深い視覚情報が、コメディ=笑いの親近感にも大きく寄与している。

ただ、一口にコメディといっても千差万別だ。和山においては「パワー系」ともいえるアッパーな笑いとは異なり、かといってダウナーでゆるい「脱力系」の笑いかというとそれも違う。あえて言語化するならば、「観察系」ではないだろうか。少し引いた場所から、登場人物たちがわちゃわちゃとじゃれ合っている姿を温かい目で見守る立ち位置――この“観察”という距離感があればこそ、「面白いことを言っているのにナチュラルに見える」という絶妙な塩梅が生まれてくる。

街中や電車の中、カフェの店内などでティーンの愛らしいやり取りを見聞きして、つい笑みを浮かべてしまったことはないだろうか。和山の生み出す笑いには、それに似た味わいがある。そうした光景に遭遇したときに我々が発する感想――それは「尊い」だろう。元々、和山が漫画を描き始めたきっかけは自分なりの“萌え”を表現するためだったそうだが、登場人物という“推し”を愛でる目線や姿勢がブレないため、我々読者も安心して身を委ねられる。そこに尊さという“平和”を感じるからだ。

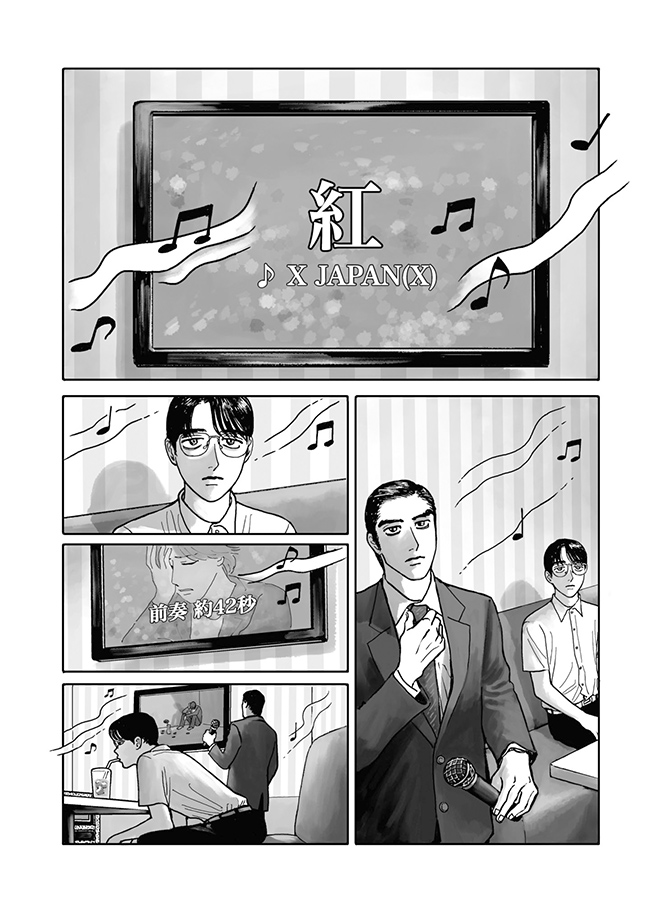

教室が「面白い日常会話」の観測地として機能している『うしろの二階堂』や『夢中さ、きみに。』『女の園の星』はそうした特長がストレートに出ており、発展形といえるのが『カラオケ行こ!』。「ヤクザが中学生をカラオケ屋に連れていく」という設定だけを聞いたら戦慄しそうだが、「カラオケ大会で負けると下手なイレズミを彫られるから」といった理由や「実は中学生の方が遥かに毒舌」「面倒見がよく、ちょっと不思議で妙にキュートなヤクザ」といった人物造形を盛り込み、穏やかならざる要素をピースフルに変換してしまう。

しかもそこに「笑わせよう」「面白いことを言わせよう」という作為や気負いを感じさせず、「推しの会話を採取してきました」的な日常の一部を切り取った風の味付けが一貫しているため、するりと呑み込めてしまう。間(ま)の演出ひとつとっても、「その人のトーンやテンポ感がそうだから」というような自然さ=人物に寄り添う意識が感じられ、「この人はこういうこと言いそう」と受け入れられるそれぞれのワードチョイスの“らしさ”=説得力(違和感のなさ)にもつながっている。『カラオケ行こ!』であれば、狂児と聡実が各々の価値観と結びついた言葉選びをしているからこそ、その違いが会話に笑いを生み出すのだ。

さらにいうなれば、和山作品のトーンやテンションは推しの日常の開示・布教具合が強火オタクのそれではなく、奥ゆかしいのも重要。声高に喧伝せず、あくまで淡々と黙々と愛でているのがなんとも心地よい。作品全体に登場人物への良識あるファンっぽさがあればこそ、和山をキャラクターの生みの親=神というよりも推しの観察仲間=同志として「同じ目線で一緒に楽しんでいる」と感じる読者も少なくないのではないか。もちろん和山やまというクリエイターが類いまれなセンスの持ち主であることは疑いようがないのだが、孤高よりも親密が勝ってしまう。我々と同じ空気を吸う、我らの代表と素直に信じられること――それが、和山やまがここまで愛される理由なのかもしれない。